Friedrich-Schiller-Universität Jena

2016 IZN 0009

Zukunftskonzept des CEEC Jena für eine nachhaltige Energiespeicherung

04.07.2017

03.07.2022

6.499.926,00

80 %

07743

Deutschland

058 - Forschungs- und Innovationsinfrastruktur (öffentlich)

Das Innovationszentrum CEEC Jena bietet Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie Aus- und Weiterbildungsangebote in drei Bereichen – der Energiewandelung, der Energiespeicherung und der Umwelttechnik – an. Der aktuelle Schwerpunkt des CEEC Jena liegt insbesondere auf dem Gebiet der Energiespeicherung.

Innovative Energiespeichertechnologien sind ein wichtiges Element zum Gelingen der Energiewende in Deutschland und für die zukünftige Wertschöpfung als Industrienation in einer Vielzahl von Produktbereichen. Das CEEC Jena hat sich darauf spezialisiert, Batterien der nächsten und übernächsten Generation in einem ganzheitlichen Forschungsansatz, der von der anwendungsorientierten Grundlagenforschung bis zur Entwicklung von Prototypen reicht, zu entwickeln. Das CEEC Jena verzichtet im Gegensatz zu konkurrierenden Forschungsansätzen auf den Einsatz von Metallen (zum Beispiel von Cobalt in Lithium-Batterien bzw. Seltenen Erden in Nickel-Metallhybrid-Batterien) durch umweltfreundliche Alternativen aus Polymeren (Kunststoffen) oder Keramiken.

Die wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Potenziale innovativer Batteriespeicher – von kleinen druckbaren Polymerbatterien über Natrium-Ionen-Batterien bis hin zu großen stationären Energiespeichern (zum Beispiel Polymer-Redox-Flow- Batterien) – werden durch zahlreiche Studien renommierter Experten bestätigt. Das CEEC Jena konnte sich in diesem Segment erfolgreich etablieren und verfügt über ein klares Entwicklungskonzept, um die Chancen der Energiewende für den Standort zu nutzen.

Das "Zukunftskonzept des CEEC Jena für eine nachhaltige Energiespeicherung" adressiert zentrale Handlungsfelder. Durch das stete Wachstum des CEEC Jena eine Erweiterung der Infrastruktur und der verfügbaren Forschungsflächen von zentraler Bedeutung. Die Erschließung neuer vielversprechender Forschungsthemen, weitere Fortschritte im Upscaling und ein Ausbau der internationalen Reputation erfordern zusätzliche räumliche Möglichkeiten. Weiterhin ist die Erweiterung der Geräteinfrastruktur zwingend erforderlich und soll im Rahmen dieses Projektes erfolgen.

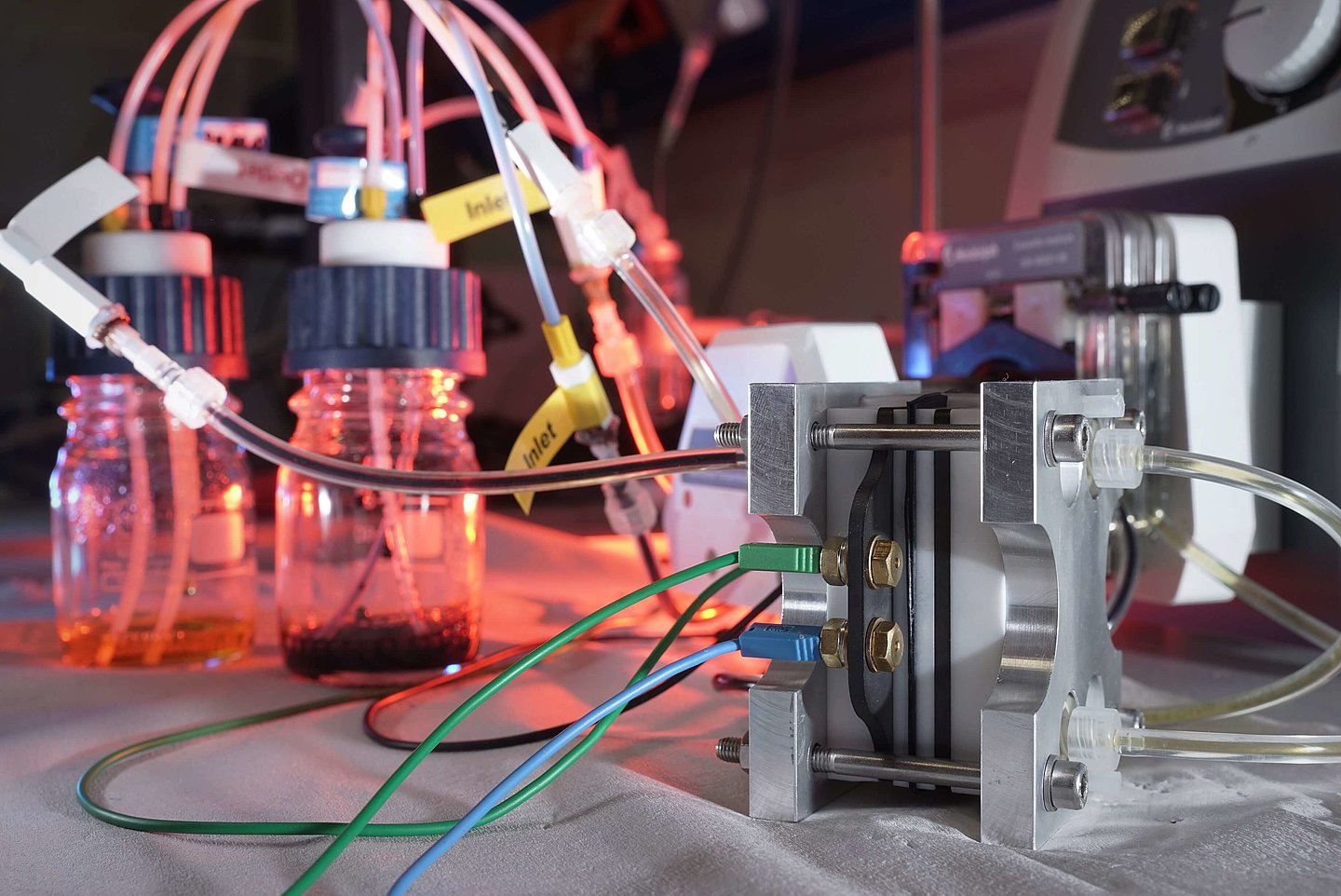

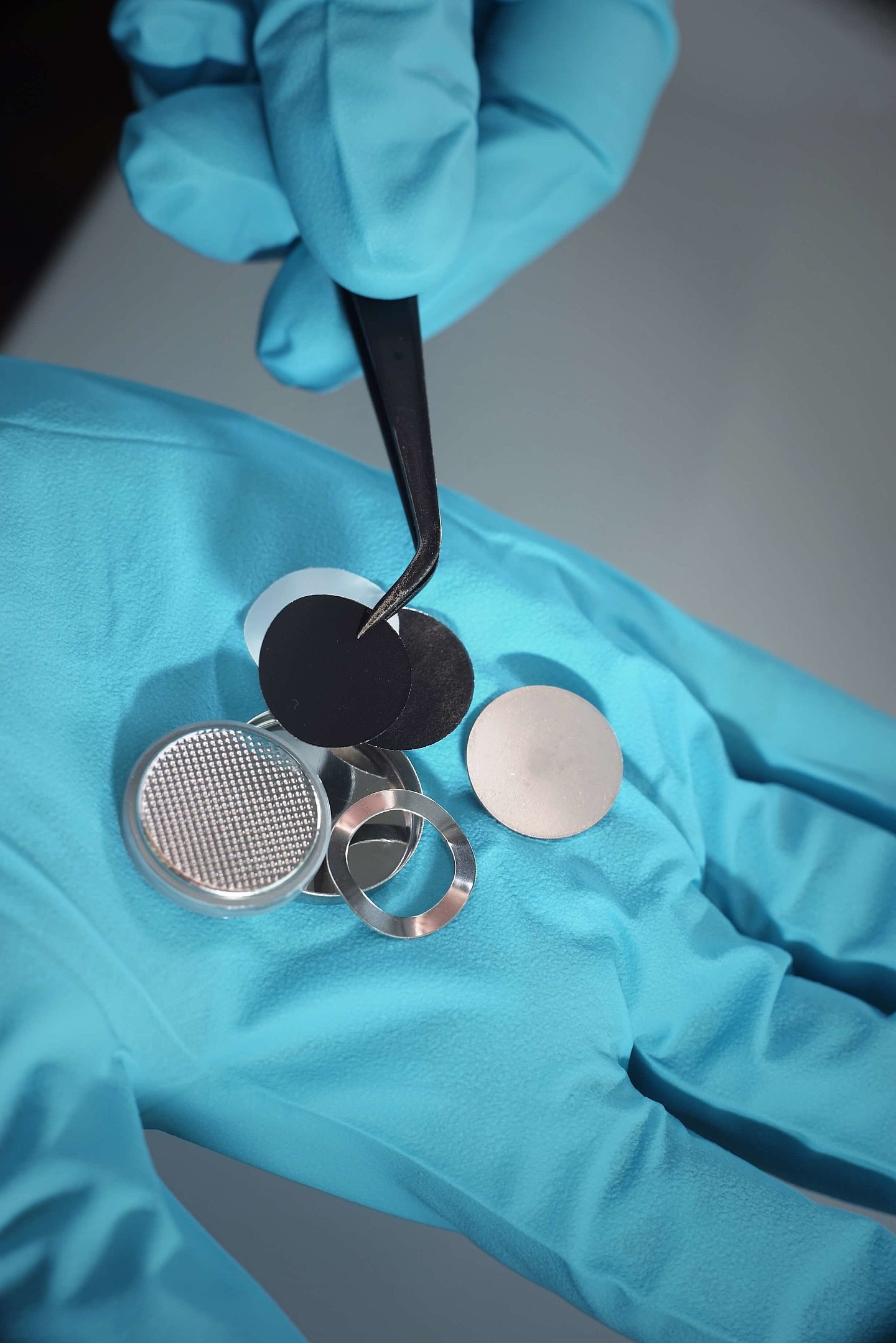

Redox-Flow-Batterien (RFB): sind elektrochemisch reversible Nasszellen, d. h. die Aktivmaterialien liegen gelöst in flüssigen Lösungsmitteln vor. Die beiden sogenannten Elektrolyte (Katholyt und Anolyt) werden in separaten Tanks gelagert und zum Laden und Entladen in eine elektrochemische Zelle gepumpt, in welcher die Redoxreaktionen stattfinden. Der große Vorteil von RFB ist, dass Speicherkapazität und Leistung vollständig unabhängig voneinander eingestellt werden können. Zentrale Herausforderungen liegen darin, RFB zu entwickeln, die ohne den Einsatz seltener und damit teurer Substanzen (z. B. Vanadiumverbindungen) sowie korrosiver Lösungsmittel (z. B. Schwefelsäure) auskommen. Gleichzeitig müssen kostengünstige, skalierbare und langzeitstabile Systeme entwickelt werden.

Am CEEC Jena werden Materialien und Konzepte erforscht, die RFB deutlich verbessern und als einfach handhabbare, sichere und zugleich ökonomische Energiespeicher nutzbar machen. So wird an polymeren Aktivmaterialen gearbeitet, wodurch die Verwendung von kostengünstigen Dialysemembranen an Stelle von teuren ionenselektiven Membranen ermöglicht wird. Auf diese Weise können außerdem Vanadiumverbindungen und Schwefelsäure durch Polymere bzw. wässrige Kochsalzlösung ersetzt werden.

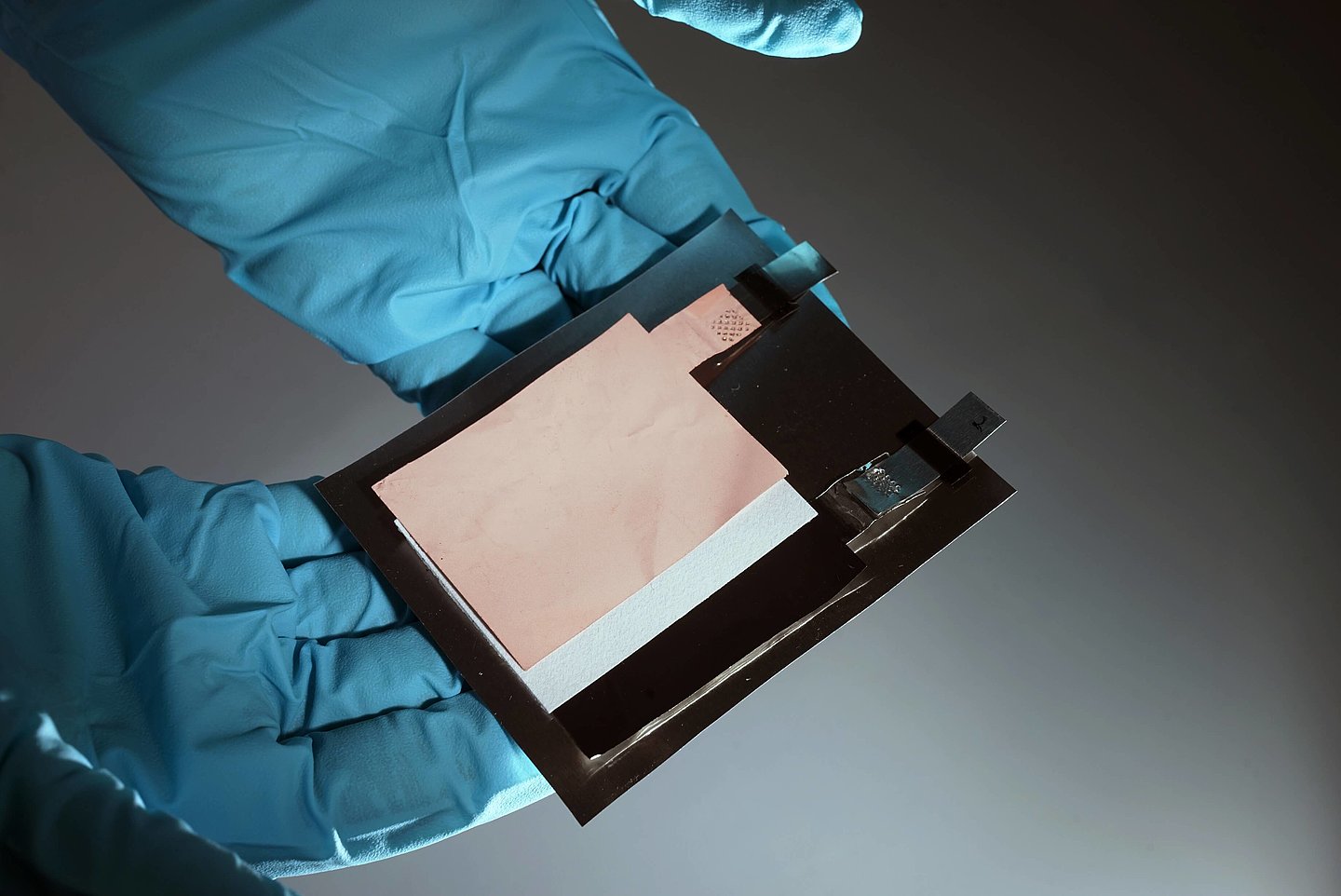

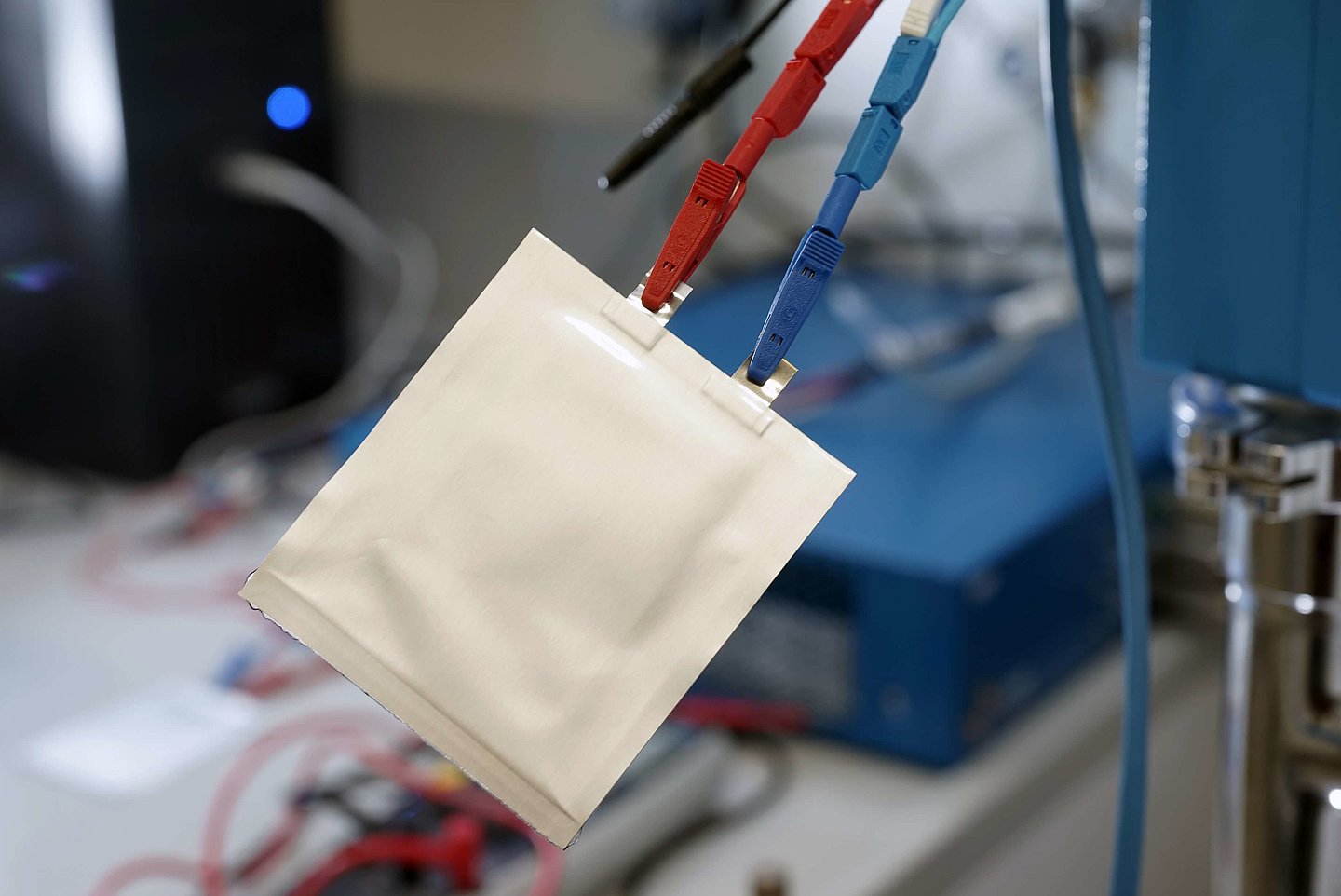

(Druckbare) Folienbatterien: Organische Radikal-Batterien (ORB) nutzen organische Polymere als aktives Elektrodenmaterial. Diese basieren auf sogenannten stabilen organischen Radikalen – Moleküle mit mindestens einem ungepaarten Elektron – und ersetzen kritische Schwermetallverbindungen wie zum Beispiel das Kobalt enthaltende Kathodenmaterial in Lithium-Ionen Batterien. Daher sind ORB risikoarm und nachhaltig. Zudem zeichnen sie sich durch eine hohe Leistungsdichte, schnelle Ladevorgänge (innerhalb weniger Minuten) und lange Lebensdauern aus. Prinzipiell können diese dünnen Batterien mittels Drucktechniken hergestellt werden.

Am CEEC Jena werden sowohl neue Aktivmaterialien wie auch optimierte Elektrolyte für ORB entwickelt.